Sei su Archivio / LIBRI_HTML / Utopia della memoria

CAPITOLO 1

Biblioteca delle donne

Kore-Fidapa

di Soverato

Progetto

Donna - Regione Calabria

PERCORSI

DI

GRUPPI ORGANIZZATI DI DONNE NELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Maria

Marino

Giovanna

Vingelli

Introduzione

di Amelia Paparazzo

Postfazione

di Renate Siebert

«...io

voglio comprendere. E quando altri comprendono nello stesso modo in

cui io ho compreso – allora provo una soddisfazione comparabile

a quella che si prova quando ci si sente a casa propria».

Hannah

Arendt, Munchen 1976.

Con le parole di Arendt

vogliamo esprimere motivazione e senso del luogo che dieci anni fa

abbiamo costruito e indicato col nome di Biblioteca delle Donne di

Soverato.

Così

anche la ricerca che presentiamo in questo testo trova la sua

giustificazione primaria nella pre-sunzione di voler

comprendere/comunicare in una sorta di progressivo avvitamento a

spirale via via più ampia. La difficoltà è

trovare il modo di comunicare con le giovani, l’urgenza è

comprendere insieme, la speranza è costruire luoghi sempre più

capienti in cui potersi sentire finalmente a casa.

La ricerca, condotta sui

gruppi organizzati di donne nella provincia di Catanzaro a partire

dagli anni ’60 e fino alle soglie del 2000, non ha la pretesa

di esaurire i contributi prodotti dalle associazioni nel territorio

nè di spiegare i motivi che hanno spinto tante a costruire

luoghi di aggregazione tutti al femminile. Piuttosto vuole dare conto

di una realtà che, più o meno consapevolmente e al di

là della diversità dei percorsi, ha ritenuto che lo

strumento per cambiare l’esistente fosse da ricercare nel luogo

separato capace di accomunare esperienze, necessità,

linguaggi.

La

ricerca è stata finanziata dal Progetto Donna della Regione

Calabria ed è dedicata alle giovani, alle quali vogliamo

offrire la trasmissione di una passione che ha segnato e cambiato la

vita alle loro nonne e madri, e alle loro docenti che erano giovani

quaranta o trenta anni fa, mai rassegnate a dover vivere nei confini

per loro tracciati.

E’ per posizionare

frontalmente il loro sguardo e per rendere il testo più

fruibile nella trasmissione, che abbiamo scelto di affidare la

ricerca e la stesura della pubblicazione a due giovani, indicate

dalle docenti dell’Università della Calabria cui ci

siamo rivolte. Il materiale documentale è stato recuperato per

la gran parte, a cura della Biblioteca, nelle case delle amiche

intervistate; a volte reperito da Maria Marino a Roma nell’Archivio

Nazionale dell’Unione Donne Italiane o nella Biblioteca

Nazionale, oppure negli archivi dei quotidiani locali o in quelli dei

partiti. In assenza di documenti in nostro possesso abbiamo

ricostruito eventi sulle interviste fatte alle protagoniste degli

avvenimenti, come nel caso di Federcasalinghe o del Centro Italiano

Femminile-CIF di Catanzaro, chiuso nel ’92 e il cui archivio è

andato distrutto a causa di un incendio. Le interviste sono state

condotte da Giovanna Vingelli e solo in qualche caso da Marino,

quando si è data la necessità di ricostruire una

storia di cui si disponeva solo di traccia orale. I primi tre

capitoli, curati da Marino, ricostruiscono gli avvenimenti; il

quarto, curato da Vingelli, è una ricerca di senso in cui le

vicende collettive si intrecciano alle emozioni delle singole

segnando arresti e riprese, comunque in un percorso senza fine. Così

almeno ci sembra o comunque è ciò che ci auguriamo

possa sembrare.

Ringraziamo:

Simona

Dalla Chiesa per avere avviato un percorso inedito di pari

opportunità nella Regione Calabria, il Progetto Donna;

Rosa

Tavella per averlo coordinato valorizzando il contributo delle

associazioni e consentendo la realizzazione delle due Biblioteche

delle Donne esistenti in Calabria;

Luciana

Curcio per avere accompagnato dall’inizio ad oggi il Progetto

Donna con la competenza che, ai compiti del ruolo burocratico,

aggiunge accoglienza, attenzione e coinvolgimento;

Adriana Papaleo ed Annamaria

Riccio per avere generosamente sostenuto la Biblioteca delle Donne di

Soverato sin dalla sua nascita, mettendo a disposizione esperienza e

relazioni;

Maddalena

Basile, insieme al coordinamento del Progetto Donna da lei

presieduto, per avere concesso il finanziamento necessario alla

presente ricerca;

Annalisa

Marino per i suggerimenti riguardo modalità e finalità

del lavoro progettuale e per il coinvolgimento nella ricerca

documentale presso l’ archivio nazionale dell’UDI;

Donatella

Barazzetti, Amelia Paparazzo, Renate Siebert, le docenti

dell’Università degli Studi della Calabria che hanno

reso possibile il lavoro di ricerca offrendo competenze e sensibilità

nel superare i mille ostacoli e difficoltà dell’impresa;

Giovanna

Vingelli e Maria Marino per avere curato la ricerca con l’iniziale

curiosità delle giovani e la progressiva comprensione delle

vicende che dalla presa di coscienza condussero alla passione

politica;

Le

amiche coinvolte sin dall’inizio nella ricerca e tutte quelle,

numerosissime, che sono state contattate nel momento in cui

emergevano nomi e documenti ad arricchire una storia che non doveva

essere dimenticata.

Le

fondatrici della Biblioteca delle donne di Soverato

Introduzione

Nella

storia della Calabria – nell’Ottocento come nel Novecento

– le donne hanno ricoperto un ruolo tutt’altro che

marginale e secondario. In particolar modo quelle appartenenti ai

ceti subalterni e alle classi lavoratrici in genere. E’ così,

ad esempio, nel periodo della grande emigrazione verso i paesi

d’oltre oceano o negli anni che dallo sbarco degli alleati in

Sicilia e Calabria arrivano alle occupazioni delle terre o ancora

nelle lotte portate avanti dalle raccoglitrici di olive negli anni

Cinquanta e Sessanta (di cui si parla più avanti in questo

testo) e così via.

Tuttavia,

il ruolo sociale rilevante svolto dalle donne non le sottrae ad una

condizione di subalternità, anzi di doppia subalternità.

La donna è subalterna, una prima volta, in quanto appartiene a

determinati ceti sociali e, una seconda volta, perché

costretta a subire una cultura intrisa di valori esclusivamente

maschili.

Per

dare il senso di quali potessero essere il ruolo e la condizione

delle donne in Calabria conviene soffermarsi su uno dei periodi

storici cui si è fatto riferimento. Negli anni del grande

esodo verso le Americhe, le donne impossibilitate, per povertà

o per altri problemi familiari, a seguire mariti, padri o fratelli,

sulla via dell’emigrazione, svolgono una funzione sociale

estremamente rilevante proprio in quanto costrette a sostituirsi ai

“loro uomini”. A vari livelli ciò avviene:

all’interno della famiglia, le donne educano i figli,

provvedono ai problemi delle persone anziane rimaste in casa,

amministrano le rimesse inviate dal familiare lontano, ecc.; nel

sociale, sostituiscono gli uomini nelle prestazioni lavorative così

come nell’adempimento quasi inevitabile di quei reati (piccoli

furti campestri, soprattutto) che consentono alla donna di rendere

meno drammatica l’esistenza sua e delle parti più deboli

della famiglia rimasta in patria (vecchi, bambini). Basti un solo

esempio, a tal proposito. Negli archivi di stato della regione sono

conservati gli atti di centinaia e centinaia di processi intentati

dalle varie preture a donne accusate di non aver ottemperato alle

leggi sulle privative. Il reato commesso consisteva nell’essersi

esse recate sulle rive del mare con secchi e contenitori vari e

nell’aver raccolto acqua marina, che veniva messa

successivamente ad essiccare: questo era l’unico modo per

ricavare il sale, alimento fondamentale nella dieta del gruppo

familiare perchè utile per la prevenzione delle epidemie

coleriche.

Quest’indispensabile

funzione lavorativa e sociale non verrà, però,

apprezzata e riconosciuta come tale. Il lavoro femminile, nei campi,

nell’edilizia o nelle manifatture tessili, continuerà a

non essere equiparato a quello degli uomini. Esso seguiterà ad

essere considerato non qualificato e, perciò, riceverà

una “mercede” inferiore: sarà cioè

sottopagato.

L’impiego

scarsamente remunerato della manodopera femminile (a cui si

aggiungeva quella minorile) diverrà talmente ampio e

generalizzato che nel 1918 gli estensori della Relazione annuale

della Camera di commercio di Cosenza, rispondendo ad una pressante

nota inviata dal Ministero dell’interno, saranno costretti a

riconoscere che nel cosentino e nel catanzarese non esisteva forza

lavoro disponibile per essere impiegata nei vari settori produttivi,

in quanto donne, bambini ed anche vecchi, da anni già vi

lavoravano, poiché avevano sostituito in quelle mansioni gli

uomini adulti emigrati.

Ma

le donne della provincia di Catanzaro, e più in generale

quelle di tutta la Calabria, spinte dalle loro condizioni di

precarietà e povertà, diverranno anche protagoniste e

avranno una forte incidenza all’interno di fenomeni di protesta

sociale e di organizzazione di momenti di dissenso. Non vi sono,

negli anni qui analizzati, manifestazioni o situazioni di scontro

politico pacifico o violento – incendi di case comunali,

assalti di municipi o di catasti, occupazioni di terre, ecc. –

che non registrino la partecipazione delle donne.

La

propensione alla mobilitazione e alla partecipazione ad episodi di

scontro sociale riprenderà alla fine del dominio fascista

nella regione. Con maggiore slancio e durezza, saranno le donne ad

inaugurare un ciclo di lotte che dalle campagne si estenderà

ai centri urbani. Le dissennate linee politiche del fascismo per il

Mezzogiorno, in primo luogo il blocco dell’emigrazione e la

“battaglia del grano”, aumentando i livelli della forza

lavoro sottoutilizzata e disoccupata, avevano provocato una

diminuzione del già basso reddito procapite. Tutto ciò

determinava un abbassamento del tenore di vita delle popolazioni,

innescando volontà rivendicative e bisogni di riscatto.

In

questo contesto ancora una volta le donne si porranno

all’avanguardia. La prima manifestazione di protesta

verificatasi nella città di Catanzaro avrà come

protagoniste proprio le donne. Agli inizi del dicembre del 1943 (da

pochissimi mesi nella regione si era verificato lo sbarco alleato)

esse decisero di mobilitarsi, scendendo in piazza più volte

per chiedere “sussidi, indennità, pane”. Già

nelle campagne, però, soprattutto nel crotonese e in alcune

zone del reggino e della provincia di Cosenza, erano iniziati fin dal

’42 fenomeni spontanei di occupazione delle terre che avevano

visto la partecipazione di donne, ragazzi e bambini. Da allora e fino

agli anni della riforma agraria (1950), tutta la famiglia contadina

povera (braccianti, piccoli fittavoli, ecc.) darà vita al più

vasto movimento di massa verificatosi in quegli anni nell’intero

Paese.

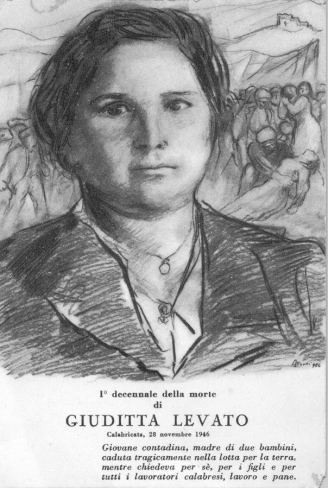

Solo

una riflessione su una fase storica su cui tanto si è scritto

e su cui non è il caso di soffermarsi in questa circostanza.

Sei sono le persone uccise durante gli anni delle agitazioni per la

terra in Calabria, fra queste tre donne: Giuditta Levato nel ’46

a Calabricata, Isabella Carvelli nel ’47 a Petilia Policastro,

Angelina Mauro nel ’49 a Melissa. Ciò a testimoniare il

significato della mobilitazione femminile.

Questa

capacità di organizzarsi, di proporsi come elemento

fondamentale per l’affermazione sia di principi di eguaglianza

più generali (si vedano a tal riguardo i documenti prodotti

dall’Unione donne italiane), che specificamente rivendicativi

(le lotte per incrementi salariali, per migliori condizioni di lavoro

e parità di trattamento), si riproporrà anche in

periodi successivi.

Si

pensi al ’68 che, ad esempio, nel catanzarese vedrà una

partecipazione paritaria di donne e di uomini in un contesto sociale

e culturale in via di profonda trasformazione e in cui la

scolarizzazione aveva ormai investito strati sociali diversificati,

allargandosi come mai prima alla presenza dell’elemento

femminile. Inoltre, comportamenti, costumi, stili di vita, simili,

cominceranno, progressivamente, ad unificare donne e uomini di

estrazione socio-economica diversa. Il Sessantotto nelle città

calabresi sarà il frutto di questa crescita individuale e

collettiva.

Ed

è proprio durante i mesi della rivolta studentesca, prima, e

dell’incontro politico fra gli studenti e gli operai, poi, che

le donne, così come stava avvenendo in tutta Italia,

inizieranno a proporsi tematiche più autonome dal movimento e

maggiormente legate alla propria condizione femminile. Saranno

proprio le studentesse universitarie e le giovani laureate ad

inaugurare in Italia questa svolta. Il modello di orientamento sarà

offerto dalle esperienze vissute e concettualmente elaborate da

gruppi di donne negli Stati Uniti a metà degli anni Sessanta.

In

un saggio del 1969, Carla Ravaioli scrive: <<Aperte tutte le

carriere. Raggiungibile qualsiasi grado del sistema

economico-politico. Ogni funzione, anche della massima

responsabilità, aggiudicabile. Insindacabili garanti gli

ordinamenti istituzionali e giuridici, questo è oggi possibile

alla donna in tutti i paesi più avanzati. In Italia come

altrove, o quasi. Gli strumenti fondamentali dell’emancipazione

femminile sono dunque ormai una realtà: ma fino a che punto e

in che modo utilizzati?>> ( La

donna contro se stessa,

Bari 1969, p.5 ).

Allora

come oggi, questo punto interrogativo finale si riempie di contenuti

sempre diversi ed esprime problematiche tutt’altro che risolte.

Bisogna

in ogni caso rilevare – come fa lo storico Paul Ginsborg –

che <<nella seconda metà del XX secolo, in molte parti

del mondo, seppur non tutte, la ferrea morsa del predominio maschile

si è allentata. Di fronte alla mobilitazione del movimento

femminista, con il diffondersi dell’istruzione femminile, con

il mutamento delle condizioni del mercato del lavoro internazionale,

gli uomini sono arretrati di posizione. Hanno visto limitare i loro

poteri legali. Sono passati, come suggerisce una storia della

famiglia europea, dal patriarcato al partenariato>>. Questa

osservazione contenuta nel volume Il

tempo di cambiare. Politica e potere della vita quotidiana

(Torino 2004, p.18), viene ridimensionata dallo storico inglese nel

prosieguo delle sue argomentazioni: <<Il potere maschile assume

ora

tinte diverse, più accomodanti e più egalitarie, ma

molto della sua essenza resta>>. Tale permanenza è

rinvenibile non solo nei rapporti uomo-donna nel terzo mondo, ma

anche nel democratico mondo occidentale.

Se

analizziamo alcuni indici statistici sui “progressi”

raggiunti dalle donne nei paesi industrializzati e li compariamo con

altri sulle “privazioni” che esse ancora subiscono,

meglio si chiariscono i termini del protrarsi di disparità di

genere.

Le

donne rappresentano più del 40% della forza lavoro e occupano

circa un quarto delle posizioni amministrative e manageriali (i dati

appena citati e quelli che seguiranno sono elaborati e pubblicati in

Undp, Rapporto

sullo sviluppo umano, Torino

1996, n,7, che fornisce, assieme al Rapporto dell’anno

precedente, alcune delle più accurate rilevazioni statistiche

disponibili). Esse percepiscono, però, solo due terzi del

salario maschile e occupano il 12% dei seggi parlamentari (nei paesi

sottosviluppati questo dato scende al 10%). C’è da

segnalare, poi, che nei paesi ricchi annualmente vengono registrati

130.000 stupri a donne fra i quindici e i cinquantanove anni. Negli

anni Ottanta del Novecento la metà, o più della metà,

di tutti gli studenti – a vari livelli di scolarizzazione –

erano donne negli Stati Uniti, in Canada e in sei paesi

ex-socialisti, con in testa la Germania dell’est e la Bulgaria.

In solo quattro paesi europei le donne scolarizzate nella stessa data

erano meno del 40% : Grecia, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

Sempre

gli estensori del Rapporto

sullo sviluppo umano del

’96 affermano che <<lo spazio politico è sempre

stato monopolizzato dagli uomini. Sebbene le donne rappresentino,

infatti, la metà dell’elettorato, esse detengono –

come si è già accennato – solo il 12% dei seggi

parlamentari e il 6% dei ministeri nazionali. Le donne sono

relativamente meglio rappresentate a livello locale. In 46 paesi la

rappresentanza femminile nei governi locali supera la presenza nei

parlamenti nazionali. Nel 1944 l’India ha riservato un terzo

dei seggi della Panchayat (consiglio locale) alle donne, con il

risultato che 800mila di esse entrano nella conduzione politica

locale da cui emergono i leaders politici nazionali>>.

Se

dai paesi industrializzati si passa a quelli in via di sviluppo,

l’aggravarsi delle condizioni generali dell’intera area

si ripercuote in maniera drammatica sulle donne. Anche per alcune di

queste realtà territoriali è bene segnalare qualche

dato. Nei paesi del terzo mondo, la mortalità materna è

12 volte più alta che nei paesi industrializzati raccolti

nell’OCSE; nell’Asia dell’Est più di un

milione di donne sono analfabete; nell’Asia del Sud, circa

l’80% delle donne soffre, in gravidanza, di anemia (il più

alto tasso al mondo); nell’Africa Sub-sahariana ad ogni quattro

uomini contagiati dall’HIV corrispondono sei donne affette

dallo stesso male. Inoltre, nella stessa area territoriale solo l’8%

dei seggi parlamentari è da esse ricoperto.

A

conclusione di queste note, e utilizzando ancora una volta quanto

sostiene Paul Ginsborg nel testo già citato, si può

affermare che << a tutt’oggi la povertà globale ha

volto femminile: su 1.3 miliardi di poveri, il 70% sono donne. Un

confronto tra il rapporto femmine/maschi nel Nord e in gran parte del

Sud del globo ha evidenziato un deficit di 100 milioni di donne del

Sud: questo dato complesso è rivelatore di un processo tragico

e occulto di cui le nascite selettive a favore dei maschi e la

malnutrizione delle bambine forniscono i principali elementi

esplicativi>>.

A

causa della constatazione di queste e di altre condizioni di

diversità di genere e della consapevolezza delle

disuguaglianze e delle vessazioni di ogni tipo subite dalle donne a

livello mondiale, il movimento femminista modifica alcuni degli

obbiettivi fondamentali della sua azione. Non più

l’uguaglianza con gli uomini e il trattamento paritario vengono

perseguiti. Il centro della elaborazione del movimento diviene la

differenza sessuale dagli uomini. È ormai chiaro che le

condizioni di inferiorità delle donne, in particolar modo di

quelle appartenenti ai paesi poveri, sono connesse al loro essere

differenti, sessualmente, dagli uomini.

<<…

nei secoli

la donna

ha visto l’uomo proclamare il regno dello spirito e della

ragione, sapendo di essere lei la garante del suo ritorno alla

natura e all’immanenza – e lo ha lasciato parlare; per

secoli è stata testimone delle sue regressioni, lasciandogli

l’illusione che lei non avesse bisogni, e che, anzi, fosse

contenta di ciò che l’uomo non dava; per secoli ha

garantito la vita che l’uomo intanto uccideva […];

testimone scomoda e sgradita la donna porta in sé una forza

non ancora intaccata: è la forza di un giudizio legato alle

cose, alle esperienze concrete di vita, che non si lascia smentire

dalle parole o dalle astrazioni. A questa intelligenza – che

conserva ancora fusi e inestricabilmente intrecciati il giudizio

sulle cose concrete, l’emozione che provocano, la sensualità

di un corpo che è in esse immerso e delle quali fa parte, la

tenerezza nei confronti della vita e l’antica saggezza nei

confronti della morte – a questa intelligenza è stato

dato il nome deteriore di “intuizione femminile”, per

riportarla nel regno della natura. Ma è questa intelligenza

che al momento attuale potrebbe dire parole nuove e fare nuovi gesti,

perché […] essa resta legata alle cose, alle

esperienze, alla natura, al corpo, attraverso i quali continua ad

esprimersi e con i quali l’uomo ha oramai perduto ogni

rapporto>>. Penso che le osservazioni contenute in queste

parole di Gabriella Gribaudi – nella voce Donna

dell’Enciclopedia

Einaudi – meglio di ogni altra cosa possano far comprendere la

complessità e la grande diversificazione delle elaborazioni

femministe sulle strategie e sugli obiettivi del movimento delle

donne nel mondo contemporaneo.

Questa succinta mia

presentazione di rilevazioni statistiche e annotazioni relative alla

condizione femminile in Calabria e nel mondo, ha inteso delineare, in

estrema sintesi, il quadro storico all’interno del quale si

muovono le analisi di Maria Marino e Giovanna Vingelli, le quali

raccontano, seguendo percorsi di indagine diversi, come nel ventennio

‘70-’90 del secolo passato il movimento femminista, in

alcune realtà del catanzarese, cresce e si diffonde. Per la

conduzione della ricerca le due autrici si sono avvalse sia del

materiale documentario rinvenuto presso le protagoniste del movimento

o presso sedi di gruppi e di organizzazioni femminili, sia delle

testimonianze dirette, che hanno consentito una ricostruzione delle

vicende e delle diverse posizioni emergenti all’interno dei

vari gruppi. Ne viene fuori uno schizzo significativo e complesso

delle difficoltà e dei problemi delle donne all’interno

di una realtà particolare, ma tutt’altro che chiusa,

quale è quella della provincia di Catanzaro.

Amelia

Paparazzo

CAPITOLO

1

LE

PRIME FORME ORGANIZZATIVE

di

Maria Marino

“Così,

nel 1949-1950 le donne si mossero alla testa dei cortei dei

braccianti che andavano a occupare le terre dei baroni. Esse

partecipavano a queste lotte perché vedevano realizzabile la

conquista di un progresso sociale che, col possesso della terra,

avrebbe portato più case, più scuole, più

indumenti, più cibo. Giuditta Levato e Angelina Mauro, le

eroine che caddero allora sotto il piombo della polizia, sono

diventate il simbolo della lavoratrice meridionale della nostra

epoca“.

L.

Viviani, Il

lavoro femminile nella società meridionale,

«Cronache meridionali», n.6, giugno 1950

Premessa

E’

Anna Rossi Doria a sottolineare come i nuovi spazi istituzionali a

cui le donne cominciano a poter aver accesso assumono un grande

valore simbolico : «Votare

ed essere elette non significava solo entrare in una scena fino ad

allora esclusivamente maschile, ma anche rompere divieti interiori e

riuscire a sentirsi cittadine senza per questo dimenticare di essere

donne: dimostrarsi pari agli uomini, dunque, ma anche diverse da

loro. Per questo la nuova identità individuale legata alla

conquista dei diritti politici si saldava fortemente ad un’identità

femminile collettiva»

A

dare appoggio al fermento che in questi anni cresce nel mondo del

lavoro femminile sono in effetti anche una serie di interventi in

campo legislativo che, seppur nell’assenza di quella che oggi

chiameremmo una “consapevolezza di genere”, hanno origine

da questa prima forma di associazionismo femminile.

Le

lotte delle donne lavoratrici negli anni Cinquanta infatti,

anticipano l’acquisizione del concetto di diritto e permettono

di fare uno straordinario passo in avanti all’intera società

civile.

Per

la prima volta, nel 1950, è riconosciuto il diritto di tutela

della lavoratrice in quanto madre. Viene approvata dal Parlamento

italiano la Legge n. 860 del 19 Luglio 1950 sulla "tutela fisica

ed economica della lavoratrice madre": 3 mesi di riposo prima

del parto ed 8 settimane dopo il parto retribuiti con l'80% del

salario, divieto di licenziamento fino al compimento del 1° anno

di età del bambino.

È

questa la prima tappa di un lungo percorso: nel 1961 le donne

ottengono che venga riconosciuto il loro diritto ad essere retribuite

come gli uomini; si compie, così, un primo passo che poi

aprirà il varco agli aumenti salariali e all’inquadramento

unico tra impiegati e operai.

Nel

1962 viene stabilito il divieto di licenziamento a causa di

matrimonio, una conquista che getta le basi per il diritto di tutti i

lavoratori a non essere licenziati senza giusta causa. Nello stesso

anno si stabilisce anche l’accesso a tutte le carriere.

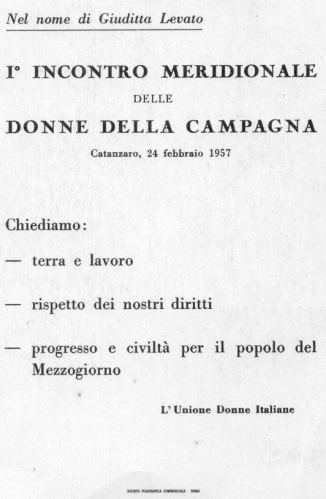

L’UDI in Calabria è

tra le prime organizzazioni che comprende l’importanza delle

problematiche del lavoro femminile e per questo, già a metà

degli anni ’50, decide di farle diventare centrali all’interno

della sua attività; a questo scopo l’ Udi organizza “il

primo incontro meridionale delle donne della campagna”

avvenuto a Catanzaro nel febbraio 1957, partecipa alla Commissione di

inchiesta promossa dal Comitato di Associazioni femminili per la

parità di retribuzione, promuove azioni parlamentari e formula

alcune proposte al Ministero del Lavoro.

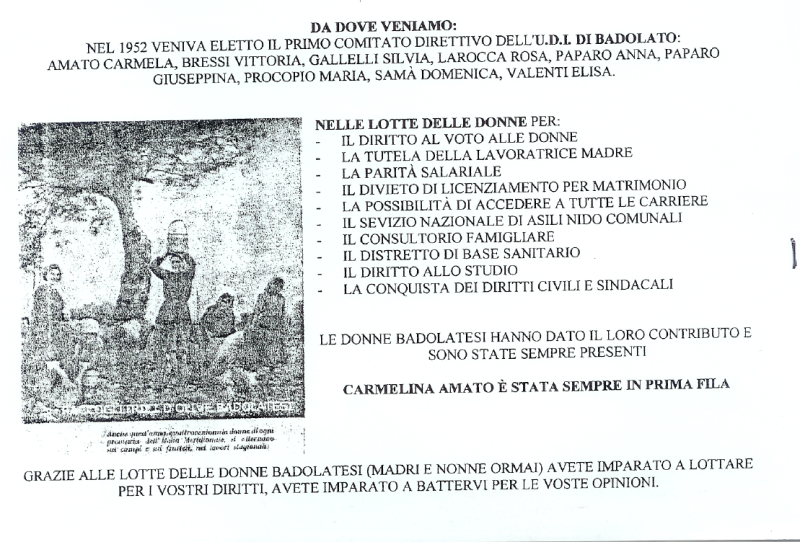

L’ UDI di Badolato

Il primo circolo UDI viene

costituito a Catanzaro nel 1945. Vi partecipano iscritte provenienti

da varie esperienze partitiche (partito repubblicano, partito

d’azione, partito democratico del lavoro, partito socialista,

partito comunista) ma anche donne totalmente estranee al mondo della

politica. Della prima parte dell’attività di questo

circolo, rappresentata principalmente dall’appoggio alla lotta

delle raccoglitrici di olive, tratteremo diffusamente nel paragrafo

successivo.

Nel

1952 nasce il circolo di Badolato costituito nel suo comitato

direttivo da Carmela Amato, Vittoria Bressi, Silvia Gallelli, Rosa

Larocca, Maria Procopio, Domenica Samà, Paparo Anna, Paparo

Giuseppina ed Elisa Valenti. In una seconda fase dell’attività

si unirà a loro Rina Trovato, una tra le figure che più

ricorrono nelle battaglie civili badolatesi e che è così

descritta da un’altra esponente del movimento: «Badolato

era allora un paese con un alto numero di compagni e compagne

iscritte al Partito Comunista, era insomma un paese rosso e Rina era

la compagna di spicco. I suoi interventi, sempre a braccio e

appassionati, erano spesso riportati anche sull’Unità

quando interveniva nelle manifestazioni nazionali. Sempre fedele alle

sue origini contadine, ci raccontava di Giuditta Levato e delle

battaglie delle donne per l’occupazione della terra. Da

Badolato partiva sempre almeno un autobus pieno di donne per

partecipare alle manifestazioni a Soverato o altrove. In particolare

ricordo la manifestazione a Reggio Calabria del 7 dicembre ’78;

per la prima volta in quella città un corteo di sole donne,

erano scese giù dall’Emilia e Romagna in tante per

sostenere le donne calabresi che ancora faticavano ad ottenere

consultori – ne erano stati istituiti già 384 al

centro-nord e soltanto 13 al sud tra cui quello di Soverato- e

applicazione delle legge sull’aborto. Ero andata al corteo con

Rina e le amiche di Badolato. Ho sempre ammirato la sua capacità

di mettere in parole semplici la sua esperienza con l’efficacia

propria di chi non occulta ma sa esaltare le origini; oggi potrei

attribuire questa qualità, da molte di noi emancipate persa,

al fatto che lei sia rimasta in qualche modo radicata nel linguaggio

materno malgrado le scuole di partito frequentate.»

Questa storia la ripercorriamo

attraverso la sua viva voce.

Badolato,

1948

« Inizio col dire che io

ho fatto solo la seconda elementare. Nel 1948 nel mio paese c'era un

Partito Comunista fortissimo. Allora si preparavano manifestazioni,

scioperi per il lavoro, l'emancipazione...Noi a quell'epoca avevamo i

giovani che erano tornati dalla guerra, e poi i compagni che c'erano

prima. Avevamo avuto a Badolato la sorella di Longo, che era

confinata politica, e quindi si era creato un certo movimento.

Infatti nella sezione sembrava...si può dire che era tutto il

paese che si attorniava a questi principi nuovi che venivano fuori.

Io ero una ragazza, perché sono del '37, avevo 15-16 anni. Mi

piaceva il rinnovamento, e partecipavo a tutte queste cose.»

Rina

Trovato partecipa al blocco della strada Badolato Marina-Badolato

Scalo

Terra

e Lavoro

La stessa Rina Trovato ci

restituisce il clima di quel momento di agitazione :«La

battaglia più grossa noi l'abbiamo fatta nel 1951, quando c'è

stata l'alluvione e hanno cominciato a fare una strada che collega

Badolato con le Serre, e allora gli operai tagliavano gli alberi nei

terreni dei più ricchi, e la polizia veniva a bloccare questo.

Noi da ragazzi...le donne più grandi occupavano le strade, noi

più piccole andavamo in cerca di qualcosa da mangiare per gli

operai nel paese. Ti sentivi partecipe alla lotta. Poi il momento

cruciale per me personalmente è stato...perchè allora

c'era la Legge Gullo, che portava il miglioramento nella mezzadria.

Le raccoglitrici di olive si sentivano più protette, anche i

contadini – che prima non prendevano niente dai terreni –

cominciavano ad avere il loro frutto, la loro partecipazione, la loro

parte degli ulivi; la misura che prima veniva piena del frumento che

loro raccoglievano e dovevano pagare al padrone...hanno fatto un

legno che dava la misura giusta, e quindi ogni dieci misure gliene

veniva una fuori. Vedevano queste cose qua. Poi si è fatta una

battaglia per il caro pane; poi dovevano pagare una certa percentuale

dei chilometraggi che portavano le donne sulle olive che portavano ai

proprietari per il frantoio. Io ero una ragazza che volevo tentare in

questa lotta. La Camera del Lavoro aveva fatto un incontro con

l'allora Ufficio di Collocamento, un incontro fra i proprietari e per

iscritto fecero una legge che questi dovevano dare questi soldi alle

donne. Tutti hanno accettato, perché erano di fronte alla

legge, c'era il maresciallo dei carabinieri, l'hanno fatto al Comune.

Però, sotto sotto, si diceva che questi, dopo aver fatto

l'accordo, non lo mantenevano. Io, con tutto che mio padre era un

autista, non era un contadino, sono andata a raccogliere le olive con

le donne, per tenere i fili di questa battaglia. La Camera del Lavoro

diceva: non possiamo fare nulla, tutte si rifiutano di denunciare;

cosa facciamo, le prendiamo col bastone?»

Carmelina

Amato e

Rina

Trovato

Le

politiche sociali

E sempre Rina Trovato,

accompagnandoci verso gli anni ’70, parte da sé e ci

racconta: «Mi sono sposata in Comune, perché vedevo

questa differenziazione che facevano. Io non l'ho mai sopportata,

vedere tutti i palazzi...Fare tredici chiese in un comune come il

nostro, che erano 4000 abitanti. Tredici chiese e nessuna scuola,

nessun altra cosa. Io mi ricordo che facevamo le battaglie per

l'asilo, per la scuola materna. Siamo andate alla Regione e mi

dicevano: “Guardate, sono venuti i vostri compagni di Modena,

di Reggio Emilia e di Bologna per espandere e migliorare i loro

asili. Noi non abbiamo soldi, a noi non ci mandano soldi per fare gli

asili qua”; “E voi che voce avete quando andate a Roma,

se non vi imponete per quello che dobbiamo fare? Se voi vi date da

fare...”. Allora sono cambiate delle cose, perché la

scuola a tempo pieno a Badolato è stata fatta la seconda

dopo...prima si è fatta a San Giovanni in Fiore. Io,

personalmente, quando mio marito era sindaco, mi sono bisticciata con

lui, perché sono andata a prendere i documenti a Cosenza e a

San Giovanni; li ho portati qua e li ho costretti con la forza a far

approvare, nel Consiglio comunale, l'apertura della scuola a tempo

pieno. Dicevano: “Con i tempi forse non ci riusciamo”,

ma se mai cominciamo! E allora era la seconda in Calabria, dopo

Badolato l'hanno fatto dappertutto. Perché? Perché

erano le donne che si interessavano a fare queste cose, e grazie ad

Annamaria – perché lei, essendo professoressa, recepiva

di più, preparava documenti e noi andavamo...Loro davano

l'intellettualità e noi eravamo la forza. E' stato molto

importante questo, perché le intellettuali dei paesi si

sentivano più grandi e non contribuivano alle nostre lotte.

Non hanno mai contribuito, pochissime sono state quelle che hanno

appoggiato le lotte che abbiamo fatto, perché ci trovavamo di

fronte...Poi, dopo fatte, tutti accettavano. Prima non erano tanto

propensi a fare queste cose.»

«Quante persone, anche

di Badolato, non sanno quello che abbiamo fatto noi. E anche ragazze,

dell'Università della Calabria, sono venute a prendersi foto,

materiali...Io conservo intere documentazioni. Loro vengono e dicono:

“Ma come, non sapevamo che c'era tanto materiale!” E pure

noi come contadine...Guarda, quando io ero ragazzina mi ero

meravigliata che c'erano certi contadini che andavano a raccogliere

le firme quando hanno ucciso i coniugi Rosenberg; da Badolato sono

partite centinaia di cartoline per non farli uccidere. E chi le

mandava? Questi contadini che frequentavano la sezione, che erano

attaccati...Donne contadine...vedi la ricerca dove ti porta?»

1.2

La lotta affianco alle raccoglitrici di olive

Questo percorso per

l’affermazione dei diritti delle donne trova la sua prima

rappresentazione nella concreta lotta delle raccoglitrici d’olive

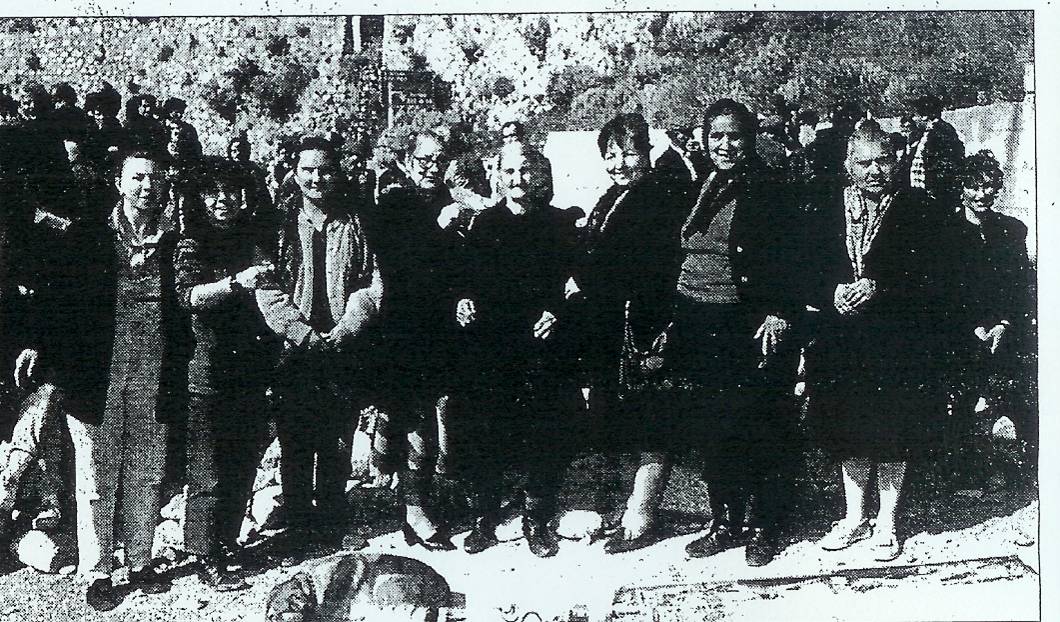

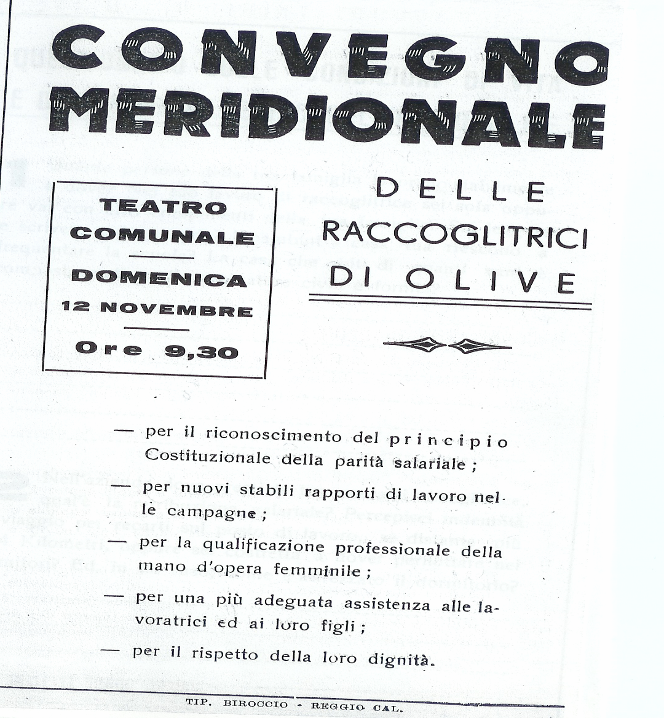

Nel 1961 l’UDI prepara e

convoca per il 12 novembre a Reggio Calabria un incontro con le

raccoglitrici di olive della Calabria e del Mezzogiorno d’Italia.

La deputate dell’UDI

decidono durante il convegno di presentare un progetto di legge per

la parità di trattamento nelle indennità di malattia e

di infortunio e nelle pensioni di invalidità e vecchiaia.

Chiedono inoltre un piano di asili, o di momentanei edifici

prefabbricati, per dare educazione e ospitalità a circa un

milione di bambini che tengono a definire “italiani”. Le

300 mila raccoglitrici di olive del meridione rappresentate al

convegno organizzano negli stessi giorni uno sciopero che coinvolge

Calabria, Puglia e Basilicata. Lo sciopero delle raccoglitrici

d’olive della provincia di Catanzaro si protrae per cinque

giorni, dal 21 al 26 novembre, ed ha percentuali di partecipazione

che vanno dal 70 al 100 per cento.

Comizi si svolgono a Nocera

Tirinese e a Sambiase mentre altri scioperi avvengono nel Crotonese a

Strangoli, Mesoraca, Cirò, Crucoli Torretta, Torretta Melissa,

dove la lotta ha una dimensione totalitaria. Scioperano oltre

settanta mila raccoglitrici calabresi.

E’ la prima volta che

un’azione di questo tipo registra un simile successo in una

situazione particolare come quella delle raccoglitrici di olive del

Sud.

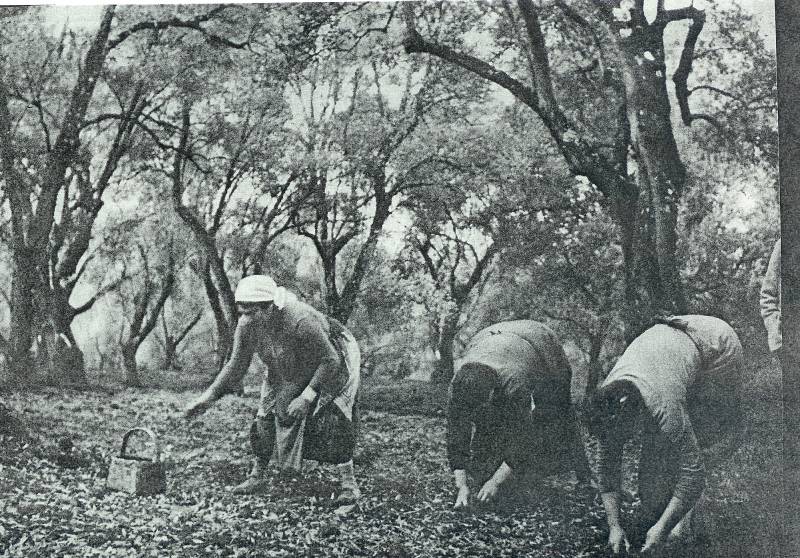

Le ragioni delle agitazioni

per la terra hanno origini lontane. Nonostante la cultura dell’ulivo

fosse particolarmente redditizia, il costo del lavoro incideva solo

nella misura del 15 per cento sul valore del prodotto.

Nonostante la diversità

delle varie forme di retribuzione adottate nei 450 comuni calabresi,

ogni anno, da novembre a marzo, le campagne della regione si

popolavano di uomini ma specialmente di donne giovani e anziane per

la raccolta delle olive.

Queste le loro condizioni di

lavoro: dall’alba al tramonto in posizione curva, a piedi

scalzi per non scivolare e con la continua sorveglianza dei

“caporali” e dei “fattori”. Prive di alcuna

garanzia salariale, il padrone sceglieva e adottava a suo piacimento

i metodi di raccolta e di retribuzione. Veniva usata, quando erano

poche le olive da raccogliere, la raccolta a “compartecipazione

per squadre” e si sceglieva invece la paga “a giornata”

quando era prevista la possibilità di raccogliere molti

“tomoli”.

Una donna non riusciva a

guadagnare in media più di un litro d’olio al giorno,

corrispettivo salariale di una giornata di lavoro, svolta con l’aiuto

di due o tre unità familiari generalmente di età

inferiore ai 12 anni. La raccoglitrice doveva poi trasportare un

carico tra i 40 e i 70 chili- circa il peso di un “tomolo”-

dal campo al frantoio. Se possono apparire dure le condizioni di

lavoro e irrisorie quelle di retribuzione, quelle sociali erano ancor

più allarmanti. Talvolta decine di chilometri a piedi per

arrivare sul posto di lavoro e se la scelta era il pernottamento, una

balla di paglia bisognava dividerla con non meno di cinque persone.

Oltre la metà delle raccoglitrici erano sposate ed avevano

figli piccoli. Un problema con carattere di ambiguità perché

se da un lato emergeva la necessità di un piano di asili nido,

non meno urgente era un piano di tutela del minore che lavorava.

Dal 1957 al 1960 le battaglie

sindacali avevano portato ad ottenere l’emanazione di decreti

del Ministero del Lavoro sul collocamento regionale speciale e

sull’assistenza protettiva, con la concessione di un pacco

contenete capi di vestiario per tutte le raccoglitrici calabresi e

con la creazione di una nuova forma mutualistica per le addette alla

raccolta delle olive. Affrontato in qualche modo il problema della

previdenza e il problema del collocamento della manodopera (con un

sistema analogo a quello della monda), rimaneva irrisolto il problema

contrattuale.

Contro le cento lire orarie,

previste nel 1961, vengono richieste dalla CIGL retribuzioni

giornaliere di 1000 lire per le donne e di 1150 lire per gli uomini,

oltre la definizione delle qualifiche per sesso e per età e

delle mansioni, la riduzione dell’orario di lavoro da 7 a 6 ore

in dicembre e gennaio, la regolazione della compartecipazione e del

sistema della gabella, nonché una migliore definizione della

parte normativa del contratto.

Le aspirazioni di queste

lavoratrici però vanno anche oltre le rivendicazioni salariali

e assistenziali. Comincia ad emergere l’esigenza di nuovi

rapporti sociali nelle campagne: una rete di servizi che permetta di

assolvere al duplice compito professionale e domestico, una rete di

istituzioni rispondenti alle esigenze delle nuove generazioni, il

superamento dei vecchi pregiudizi di soggezione familiare.

Nel

documento approvato all’incontro del 12 novembre a

Reggio Calabria, al quale hanno partecipato più di mille

raccoglitrici calabresi, l’Unione Donne Italiane ha precisato

le rivendicazioni sulle quali chiamava le donne a lottare negli anni

che sarebbero venuti:

UDI

Archivio Centrale DoCam 61.1\10

- parità salariale,

assistenziale e previdenziale; perché, nonostante l’accordo

sulla parità salariale delle braccianti (sottoscritto a Roma

dalle organizzazioni padronali e da tutti i sindacati di categoria)

fosse stato un passo avanti nella lotta per l’emancipazione,

gran parte dei contratti provinciali sancivano ancora uno scarto del

30 per cento in meno per le donne.

- piano di asili per un

milione di bambini; in linea con la proposta di legge, portata

avanti dall’UDI a livello nazionale, che fissava le linee di

una riforma generale dell’assistenza all’infanzia e

mirava soprattutto al trasferimento dei servizi assistenziali

dall’OMNI (…….) agli enti locali.

Oltre la promessa di portare

in Parlamento la richiesta di asili per un milione di bambini, le

deputate UDI sollecitano che «il Ministero della Pubblica

Istruzione invii immediatamente aule prefabbricate da adibirsi ad

asili, che i Comuni rivendichino un piano di cantieri di lavoro per

disoccupati destinato alla costruzione degli asili, che la Cassa per

il Mezzogiorno stanzi immediatamente i fondi disponibili per la

costruzione di una vasta rete di asili (in un recente dibattito

televisivo è stato ammesso che i 500.000 milioni a

disposizione per la Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di

asili non sono stati utilizzati)»

- la scuola e

l’istruzione professionale; si invitava a sostenere la

battaglia nazionale per la riforma della scuola italiana e per

garantire alla popolazione infantile la scuola gratuita fino a 14

anni. Vengono inoltre chieste scuole popolari, espressamente per le

braccianti stagionali, che avrebbero dovuto tener conto delle

particolari esigenze del loro lavoro.

- assistenza immediata a tutte

le raccoglitrici di olive, ci si impegnava a presentare

subito una mozione in Parlamento per rivendicare al Ministero del

Lavoro uno stanziamento di almeno 300 milioni per assicurare

assistenza immediata a tutte le raccoglitrici di olive per

proteggerle dai rigori del clima invernale e dai pericoli delle

malattie professionali.

- Per rapporti di

lavoro di stabili e moderni; «Dare coscienza alle braccianti

del Mezzogiorno della inaccettabilità delle loro condizioni di

lavoro e organizzare e dirigere una loro azione per conquistare

rapporti di lavoro più civili e moderni significa di per se

stesso creare le condizioni per una trasformazione economica e

sociale del Mezzogiorno. Rivendicando il pieno riconoscimento del

proprio lavoro le braccianti meridionali si collocano come forza

egemone e non più subalterna fra le forze che più

attivamente rivendicano un Mezzogiorno moderno economicamente e

socialmente».

-

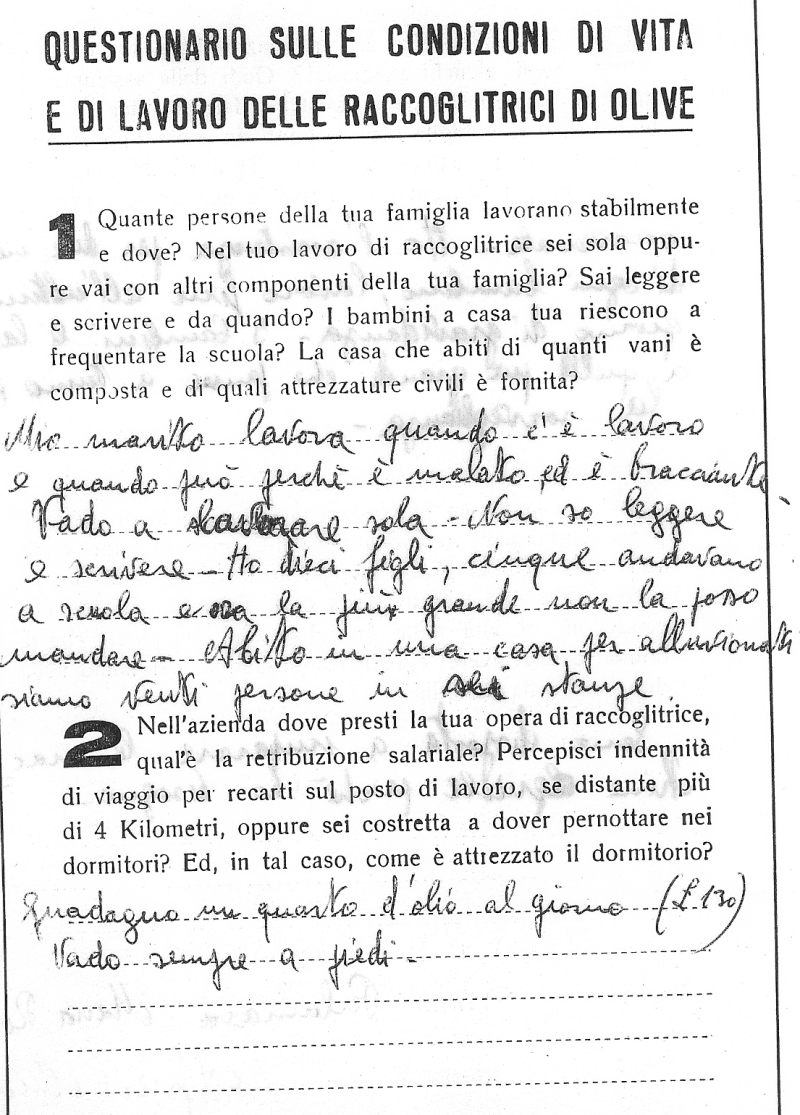

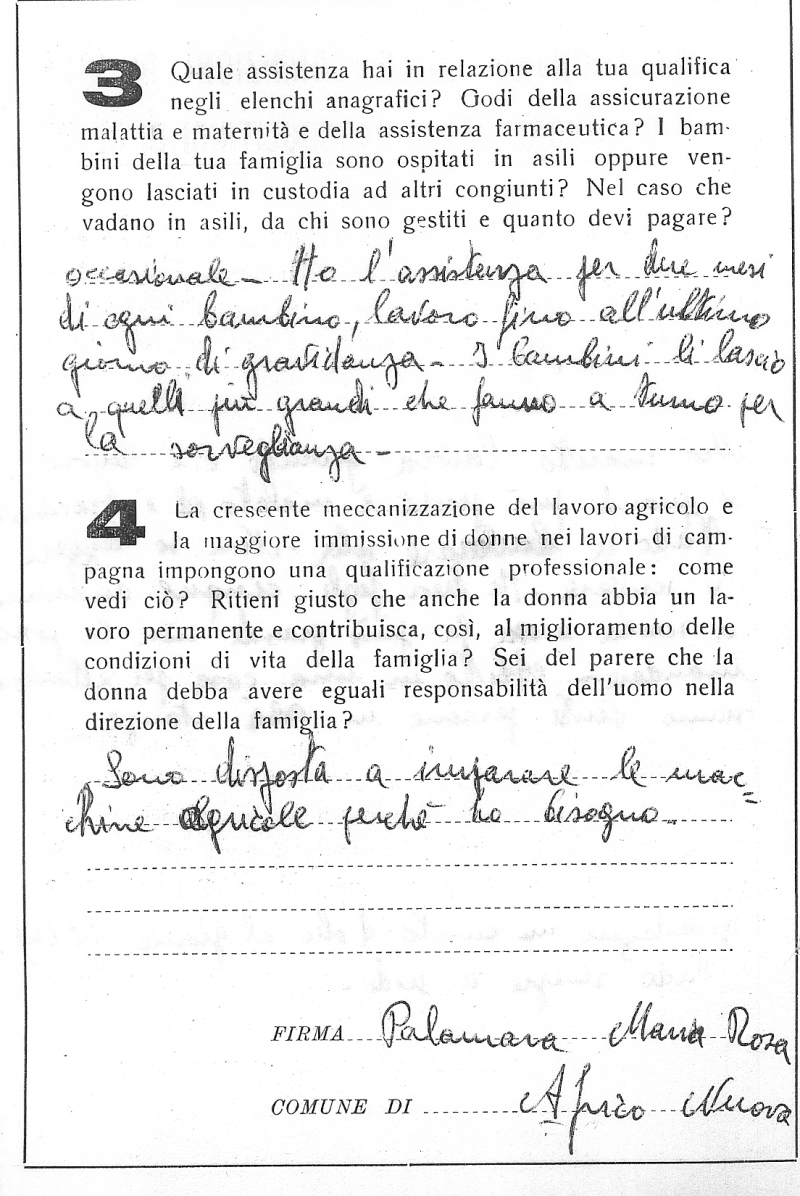

Mio marito lavora quando c’è lavoro e quando può

perché è malato ed è bracciante. Vado a

lavorare sola. Non so leggere e scrivere. Ho dieci figli, cinque

andavano a scuola e ora la più grande non la posso mandare.

Abito in una casa per alluvionati siamo venti persone in sei stanze

-

Guadagno un quarto d’olio al giorno (L. 130).

Vado

sempre a piedi.

-

-

-

occasionale.

Ho l’assistenza per due mesi di ogni bambino, lavoro fino

all’ultimo giorno di gravidanza. I bambini lascio a quelle più

grandi che fanno a turno per la sorveglianza

-

sono disposta a imparare le macchine agricole perché ho

bisogno

Palamara

Maria Rosa

Africo

Nuovo

Nonostante

i passi in avanti fatti anche grazie all’Udi –

soprattutto nell’ambito della sensibilizzazione esterna

all’organizzazione – dalle testimonianze che raccogliamo

dalla stampa dell’epoca le condizioni delle lavoratrici non

sembrano migliorare di molto. L’assistenza INAM per le donne di

campagna continuava a rimanere molto bassa, Antonia Romano Nocera,

ostetrica e moglie di bracciante, in un’intervista a “Noi

Donne” nel 1961 racconta così: «12-15 mila lire

per ogni parto e un pacco ostetrico di infimo valore, composto da tre

pacchetti di cotone, 4 di garza, 4 di spilli, da un pezzo di sapone

neutro, da un pacco di talco e da un quarto di alcol puro,

insufficiente per sterilizzare le stesse bacinelle.»

Sempre allo stesso servizio appartiene la testimonianza di Rosaria

Derna, raccoglitrice di olive di diciassette anni di Polistena: «Ho

lasciato la scuola in

terza elementare per badare

alle faccende domestiche. Poi la necessità di lavorare per

vivere mi ha portato nei campi sin dall’età di dodici

anni. E per svolgere un lavoro tra i più duri che si possano

immaginare. Non ho più letto da quando ho lasciato le scuole.

Il mio viaggio più lungo è stato ad Acquaro di Cosoleto

dove sono andata a raccogliere le olive. Il treno lo vedo sfilare

sotto gli uliveti, ma non ci sono mai salita, neppure per andare a

Gioia Tauro a vedere il mare.»

1.3

La Fidapa di Catanzaro

La

Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) nasce

in Italia nel 1929

con delle precise convinzioni fondative: «Vivere la Vita

associativa all’insegna di una coscienza democratica, per

rendere la Federazione una vera palestra di democrazia, in cui i

rapporti amicali e gli obiettivi comuni ne costituiscono l’essenza».

Non a caso queste parole che risalgono ai nostri giorni, racchiudono

bene a distanza di anni il senso originario di questa organizzazione.

La

Fidapa nella sua costruzione più che darsi uno statuto

regolamentare sembra comporre un vero e proprio decalogo

comportamentale.

Risulta

“vitale”, infatti, per l’associazione attivare

delle modalità a sostegno di un autentico rapporto

associativo, in cui la proposta è quella di sostenere le

iniziative delle donne, elevare il loro livello culturale e

risvegliare il senso della responsabilità verso il proprio

paese e verso la società; inoltre bisogna adoperarsi per

rimuovere le discriminazioni che ancora sussistono a sfavore delle

donne, sia nell'ambito della famiglia che del lavoro attraverso gli

strumenti della solidarietà, della collaborazione, dell’aiuto

reciproco.

Naturalmente,

sulle stesse basi, nel 1961, a Catanzaro si costituisce la FIDAPA per

opera della marchesa Cafiero, donna proveniente dalla FIDAPA di

Napoli.

L’associazione

può essere istituita solo da una appartenente già

all’organizzazione - per dirlo in gergo associazionistico - da

una fidapina che deve trovare sul posto almeno altre 11 donne

disposte ad associarsi e costituire la sezione.

Come prima Segretaria del

Comitato di Presidenza viene eletta una donna di spicco della

Democrazia Cristiana, ma il Vescovo dell'epoca, considerando

inopportuna tale esposizione da parte di una donna della DC,

intervenne costringendola a dare le dimissioni.

In quella elezione era stato

fatto uno strappo alla regola; infatti lo Statuto (pubblicato per la

prima volta nel 1975) vietava alle associate di avere una

collocazione politica; così non era consentito che la

Presidente ricoprisse cariche politiche, né che una casalinga,

pur potendosi iscrivere, rivestisse cariche elettive. Tutto ciò

fino al 1990.

La FIDAPA di Catanzaro, anche

nel momento in cui l’associazione nazionale decise di rivedere

questo punto dello Statuto rimase ferma sulla posizione originaria.

Nella

lettura di queste questioni statutarie, risulta illuminante la

testimonianza di Maddalena Barbieri che così racconta :«

Fino al convegno di Capri le presidenti non potevano avere cariche

politiche. Una delle caratteristiche della Fidapa è questa,

essere – allora si diceva apolitica, non è esatto –

apartitica. Non apolitica perché tutte le fidapine hanno la

loro ideologia, la loro attività, però nell'ambito

della Fidapa non ci sono discriminazioni, differenze. E infatti la

Fidapa, nelle varie elezioni, non ha mai preso posizione per l'uno o

per l'altro. Le fidapine votano senza avere ...Quando sono stata

eletta presidente, nel 1993 (fino al '95), una sera una socia aveva

ritenuto (c'era una festa) di invitare un candidato, il quale si

presentò (io lo conoscevo). Io ho detto a viva voce che il

signore era venuto non per ragioni di ordine politico ma per

amicizia. Dicevo che a Capri c'è stato l'annullamento di

questa limitazione (riguardo le socie con cariche politiche), e

quindi, successivamente a questo convegno (non ricordo in che anno,

ma da pochi anni) c'è stata la possibilità di

inserimento per una donna politica; ovvero anche una donna inserita

nell'attività politica poteva assumere la carica di presidente

o altre cariche significative. Tutto perché lo Statuto dice

che le donne, di qualsiasi razza, religione, colore, sono tutte

sullo stesso piano. Questa è una caratteristica fondamentale

dello Statuto della Fidapa. C'era anche, fino a un certo periodo, la

limitazione per le casalinghe che non potevano diventare presidenti;

ma per questo bisogna andare ai tempi passati, quando le casalinghe

non avevano titolo di studio, cultura, ecc. , mentre oggi le

casalinghe sono generalmente anche lavoratrici e hanno un titolo di

studio. Fino a quel momento a una casalinga non era data la

possibilità di essere eletta presidente (le cariche sono

elettive), poi invece è stata eliminata anche questa

limitazione.

Per

capire tutto questo bisogna riandare alla fondatrice, Lena Madesin

Phillips, un'americana che si inserisce nel movimento del femminismo.

Lei era avvocato in America che, invece di fare la suffragetta e

partecipare a quelle che furono le manifestazioni – a mio

parere – scomposte...anche qui in Calabria alcune ragazze

giravano sventolando – forse lei non se lo ricorda – il

reggiseno, facevano gesti poco eleganti per una donna, per una

signora (non in senso di ceto, ma di animo). Questo avvocato in

America si assunse il compito di approntare, di costituire questa

associazione per affrontare e sostenere l'inserimento delle donne.

Dall'America passò in Europa; venne in Italia nel '29; a Roma

la sua iniziativa ebbe consensi e sostegno, così potè

istituire organizzazioni simili anche in Italia. Però poi il

fascismo chiuse tutte le organizzazioni non direttamente controllate

dal regime, quindi anche la Fidapa. Poi ci fu la guerra. A Catanzaro

si costituì nel 1961.

(…)

Catanzaro ha avuto sempre la presidente giusta al momento giusto.

Sono state tutte presidenti che, prima di tutto, non hanno mai

determinato un rapporto di dipendenza nei confronti di nessuna socia,

e non hanno mai esasperato un rapporto di contrasto, e quindi non c'è

stata mai la necessità di chiamare in soccorso la direzione

generale nazionale. I vari cambiamenti delle Presidenti sono serviti

per dare una varietà e un'articolazione di impostazione

culturale, perché la Presidente si porta dietro le suoi

conoscenti, le sue possibilità di rapporto culturale con

persone di altre città, e quindi la vita è stata sempre

molto fiorente. Infatti, Catanzaro risulta la sezione più

numerosa d'Italia.(…) Lo Statuto è stato pubblicato nel

1975, poi però ne è stato approvato un altro nel 1990

(lo abbiamo approvato andando a Firenze). A Firenze io andai come

rappresentante di Catanzaro; noi catanzaresi nel momento in cui

dovemmo discutere se si poteva fare presidente una politica votammo

per il no. Poi successivamente vi furono dei cambiamenti, anche

perché i tempi cambiano e bisogna adeguarsi. Noi catanzaresi

abbiamo votato per il no per una ragione semplice: se una socia ha

una coloritura politica così vistosa ne viene di conseguenza

un'impronta del tutto particolare, e quindi l'associazione sarebbe

per due-tre anni democristiana, poi comunista, poi socialista. Tutto

ciò creerebbe solo attriti. Prima, non essendoci la

possibilità di nominare una politica, nessuno veniva fatto

oggetto di pressioni politiche, per quanto si affrontassero tutti i

problemi, ma nella libertà della persona umana. Dalla

discussione del problema ognuna aveva la possibilità di fare

le sue scelte»13.

Capitolo

2

La

svolta degli anni Settanta:

Le

politiche sociali e i collettivi

di

Maria Marino

Premessa

A

proposito dell’UDI è Anna Rossi Doria che, pur

precisando si trattasse di un associazionismo sulla base di

schieramenti politici e non dell’appartenenza di genere,

sostiene che «al loro interno le militanti svilupparono tutta

una serie di sforzi volti a costruire una politica delle donne, non

certamente separata, ma in qualche minima misura autonoma da quella

dei rispettivi gruppi di appartenenza»14.Dentro

forme organizzative tradizionali, ereditate dalla tradizione di altri

luoghi, si sperimenta una forma di libertà che risulta

difficile da definire perché è nella singolarità

di ognuna che una parte di questa esperienza ha le conseguenze più

evidenti.

Fondamentale,

diventa il fatto di avere per la prima volta a disposizione un luogo

fisico dove la propria individualità può sperimentarsi,

dove si è riconosciute da tutte con il proprio nome, dove non

si è più “la figlia di” o “la moglie

di”, dove è possibile sentire l’orgoglio di essere

considerata “una donna intelligente”, dove anche la più

timida può e deve parlare. Nelle sedi Udi, infatti, si fanno

riunioni, ma anche si chiacchiera, si ride e si prende il the, pur se

la riflessione sul quotidiano non prescinde mai dalla dimensione

politica, una dimensione nella quale ci si muove orientandosi con la

“bussola” del costante confronto con le altre, con cui,

oltre alle parole, si condividono spazi e gesti.

L’Udi

diventa una scuola e resta un punto di riferimento a cui si guarda.

Anche per le donne che hanno trasferito in altri luoghi il loro

impegno politico resta sempre la nostalgia delle pratiche di

socialità raramente trovate altrove.

Delia

Fabrizi, componente dell’UDI catanzarese, trasferitasi poi a

Bologna, così spiega la particolarità

dell’organizzazione sul territorio di Catanzaro e la sua

conseguente difficoltà ad aderire all’UDI della città

in cui ora vive:

«Eravamo

quasi tutte signore borghesi. Caso mai iscritte al PCI, però

borghesi. Bisogna intendersi nei termini però; che vuol dire

borghesi? Di una certa estrazione sociale. E' la difficoltà

che ho io oggi nel rapportarmi con le donne dell'UDI dell'alta

Italia, perché loro hanno fatto un altro tipo di guerra, di

battaglie. Con cui non mi trovo proprio per questa diversità

di storia politica. Cioè, io sono andata, digiuna di politica,

a fare politica in un'organizzazione e ho iniziato lì –

annaspando all'inizio – i primi passi. Loro (…..)

sembrano ancora più legate ai diritti….hanno fatto un

altro percorso. Hanno un'altra storia. Noi, io…era più

un malessere dovuto all'ambiente in cui si viveva. Sì, le

guerre per i diritti le abbiamo fatte, ma qual era il diritto?

Adriana

Papaleo, che fu figura di riferimento per molte udine di Catanzaro e

provincia e che assunse anche incarichi a livello nazionale dopo l’XI

Congresso, al riguardo dice: «Questo gruppo di donne si è

sempre più allargato, fino a raggiungere quote inimmaginabili

dal punto di vista del tesseramento delle associate che nemmeno i

partiti di allora avevano raggiunto, perchè a Catanzaro

avevamo un grosso seguito. E poi la cosa particolare che aveva l’UDI

di Catanzaro, a differenza delle altre UDI d’Italia –perchè

poi noi andavamo sempre nelle riunioni nazionali- è che mentre

l’UDI in tutte le regioni d’Italia aveva una connotazione

precisa di carattere politico –erano tutte donne che venivano

dai partiti della sinistra, soprattutto dal partito comunista, e poi

era una classe medio/proletaria- a Catanzaro questo non avvenne, cioè

il nocciolo fondatore dell’UDI di Catanzaro apparteneva alla

borghesia, e c’erano donne di sinistra ma anche donne di

centro, oppure donne che non erano iscritte da nessuna parte. Quindi

c’era questa connotazione diversa tra noi e il resto, che

comunque ha contribuito ad avere un grande appoggio proprio dal punto

di vista dell’interesse esterno e una grande adesione da parte

di donne che non si sentivano subito etichettate con la targhetta

“donne di sinistra” ... E quindi noi abbiamo sviluppato

tutta una serie di iniziative, di lavori, soprattutto dal punto di

vista culturale; io credo che noi abbiamo lavorato, oltre a tutto

quello che riguardava i diritti civili e anche le conquiste che

riguardavano le donne dal punto di vista istituzionale, noi abbiamo

fatto un’operazione proprio di carattere culturale in quegli

anni, promuovendo una serie di convegni soprattutto su quelle che

sono state le femministe ante litteram, ...,tipo Rosa Luxemburg,

ecc.; abbiamo fatto seminari e ogni volta che facevamo queste

iniziative, oltre alle nostre associate, che comunque erano assidue

frequentatrici della nostra sede, avevamo proprio tutta la città

che veniva a prendere parte»16.

E,

comunque, si allacciavano rapporti e si promuovevano obiettivi comuni

con le lavoratrici agricole, come testimonia ancora Papaleo:

«...nelle campagne, per esempio, eravamo donne con donne; si

parlava in dialetto, quelle ti raccontavano in dialetto la loro vita,

ti facevano vedere cose che tu magari non riuscivi a vedere, entrando

proprio nel merito delle loro vicende personali, i rapporti con i

mariti, il loro lavoro (quello delle raccoglitrici di olive era un

lavoro da cani); poi c’era la Levato, di Santa Caterina, che

storicamente era una specie di caporale delle raccoglitrici di olive,

una donna intelligentissima, anche se non aveva fatto nessuna scuola,

ma con una vivacità intellettuale pazzesca; c’erano cose

che erano loro che insegnavano a te, altro che tu andavi a portare il

Verbo! Se non avessimo avuto la capacità di rapportarci in

questo modo...»

E

all’UDI si torna col pensiero o attraverso legami forti di

amicizia. Una lezione che non si impara dalle parole, ma che è

frutto della propria capacità di decodificare i segni intorno

a sé.

Nel

caso di Catanzaro la militanza in altre organizzazioni politiche non

sembra costituire un problema. Tuttavia - a differenza di quanto

succede a livello nazionale - il disagio delle udine catanzaresi non

viene avvertito all’interno dell’organizzazione, ma

fuori. Così risponde Anna Maria Longo, fino agli anni ottanta

leader carismatica dell’UDI catanzarese, alla domanda di

Giovanna Vingelli su come fosse il rapporto col partito comunista:

«Conflittuale. E' stato un rapporto molto conflittuale perché

questo movimento cresceva molto, e crescendo così tanto

portava dentro elementi di autonomia forte. Quindi lo sforzo...faccio

un esempio: noi avevamo il sindacato a Catanzaro, il sindacato

scuola, ma anche lì – quando aprimmo la battaglia per

queste maestre – ci rendemmo conto che c'erano canali

privilegiati, canali non trasparenti. E quindi ecco lo scontro forte.

Soprattutto la mia persona era diventata un personaggio d'attacco.

»17

In

ogni caso, anche se è forte il legame con l’area

comunista, la militanza nell’UDI determina sempre un mutamento

nel proprio modo di vedere la politica. Sempre Anna Maria Longo: «Io

ho vissuto la doppia militanza con grande sofferenza e scontro,

soprattutto. Perché lo scontro, il conflitto, c'era. Ne avevo

consapevolezza. Man mano che questo percorso andava avanti, io

sentivo le donne molto pronte, e ancora di più vedevo questa

organizzazione del partito maschilista,

questo

trincerarsi, questa paura del nuovo.»18

Il

rapporto con i collettivi femministi e', in un primo momento,

conflittuale; jn un secondo momento, al contrario si recuperano

approcci e pratiche tipiche del movimento:

«L'UDI secondo me fa un percorso un pò diverso; le

militanti del partito tentano di fare questo, l'UDI come struttura

solo di donne si scioglie e, secondo me, si riorganizza da un punto

di vista di movimento, quindi produce una rottura nei confronti dei

partiti, considerati espressione del maschile. […]L’UDI,

rompendo in questo modo, trasla, anima e corpo, nelle fila del più

sfegatato femminismo, perché in fondo loro scoprono, a loro

volta, in quegli anni, che cosa significa essere delle donne;

paradossalmente, scoprono la diversità femminile. Quindi, in

parte può essere stato strumentale, ma in parte, secondo me,

loro hanno fatto un percorso, per così dire, posticipato, di

quello che noi abbiamo fatto negli anni '70 »20.

Altrettanto

interessante per chiarire i rapporti tra i diversi gruppi è la

testimonianza di Fulvia Geracioti: «Abitavo a Catanzaro,

frequentavo per stima, simpatia, ammirazione le donne di sinistra e

del collettivo femminista come Lorenza Rozzi, Isa Mantelli, Aldina

Alcaro, Rosanna Maida, Amelia Morica, Elsa

Scarfone ed il gruppo misto dell’ass. “ Giuditta Levato”

tra cui Pasquale Alcaro, ma mi metteva un po’ a disagio il tipo

di rivendicazione “operaista” : ero di estrazione

borghese e a volte mi sentivo come se fossi un’infiltrata…;

soprattutto non capivo perché osteggiassero le posizioni

radicali a favore dei diritti civili, perché – dicevano

– che la lotta prioritaria era contro i padroni…Ricordo

che mi addolorò molto che non si vollero interessare della

raccolta di firme per il referendum contro i Patti Lateranensi perché

“ distraevano dalle battaglie per la riconversione industriale”

. Lo stesso disagio lo provai verso l’UDI : mi dis-turbava la

modalità delle rivendicazioni e, confusamente , sentivo che la

parità

mi trascinava come donna su un terreno non mio, la libertà

per come l’intendevo io non si esauriva con la conquista dei

diritti legali, aveva piuttosto a che fare con il senso ultimo

dell’esistenza, era uno spazio vitale in cui progettarmi,

dis-piegarmi. Non volevo sostituire i dogmi della chiesa con quelli

del partito, volevo libertà

di pensare il mio pensiero.»21

La

conclusione di queste esperienze, quella dell’UDI di Catanzaro

ma anche dell’UDI di Soverato e del Collettivo, non è

indolore. Le forme di leadership che si erano sviluppate al loro

interno cominciavano ad essere messe in discussione. L’autorevolezza

- che emerge attraverso i racconti in cui ognuna fa riferimento alla

“più grande”, a cui si guarda con rispetto e

ammirazione, non è mai un dato tranquillamente acquisito: è

una caratteristica strutturale del movimento quella di fare sempre i

conti con il passato e con

il

futuro.

Un po’ di cronologia

Tra il 1960 e il 1971, anno

dell’approvazione della nuova legge sulla tutela della

lavoratrici madri e di quella sugli asili nido, le politiche

familiari sono al centro delle rivendicazioni delle donne.

Nel 1963 viene varata la Legge

n. 7 che sancisce la nullità del licenziamento a causa di

matrimonio;

nel 1966 la Legge n. 604 del

15 luglio, che stabilisce la nullità del licenziamento

discriminatorio (cioè determinato da ragioni di credo

politico, fede religiosa, appartenenza ad un sindacato,

partecipazione ad attività sindacali)

Alla fine anni ‘60

appare il neo femminismo: le donne italiane iniziano ad ispirarsi

alle idee neo-femministe provenienti dagli USA e dall'Inghilterra e a

fare propria la pratica dell'autocoscienza, danno vita ad una

molteplicità di gruppi diversi, ciascuno dei quali rappresenta

e sviluppa un particolare aspetto dell'analisi femminista. In Italia

il movimento femminista si distingue in modo abbastanza conflittuale

da quelle posizioni che puntano esclusivamente sull’

emancipazione femminile.

Nel 1970 la legislazione

accoglie l'avanzamento dei diritti dei lavoratori determinato dalla

stagione di lotte del 1968/69, e il Parlamento approva la Legge n.

300 del 20 maggio 1970 - Statuto dei lavoratori - “Norme sulla

tutela della libertà e dignità del lavoratori, della

libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi

di lavoro e norme sul collocamento". Questa è la legge

cardine del diritto del lavoro italiano. Essa stabilisce tra l'altro

la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione

sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso.

Sempre il 1970 è l’anno

in cui l’UDI lancia una vertenza nazionale per gli asili nido e

per le scuole dell'infanzia. E’ inoltre l’anno

dell’approvazione della "Legge Fortuna" che

istituisce il divorzio.

Nel 1971 vengono approvate la

legge n. 1204 "tutela della lavoratrice madre" che

stabilisce, tra l'altro, la nullità del licenziamento della

donna dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di età

del bambino e la legge n. 1044 "Piano quinquennale degli asili

nido"

Nel 1974 si tiene il

referendum sul divorzio: il tentativo delle gerarchie cattoliche di

ottenere l'abrogazione della legge istitutiva del divorzio non passa:

al referendum quasi il 60 % della popolazione vota contro

l'abrogazione della legge. Si tratta di una grande vittoria laica e

progressista.

Nel 1975 viene approvata la

Legge n. 151 del 19 maggio “Riforma del diritto di famiglia”.

Si conclude così una lunghissima discussione parlamentare

(iniziata nel 1969) accompagnata da vivaci iniziative e

manifestazioni politiche delle donne. Con questa legge le donne ed i

figli conquistano una posizione paritaria all'interno di una

famiglia che, fino a quel momento, era dominata dalla figura del

padre-marito. Il 1975 è anche l’anno in cui viene aperta

a Milano la Libreria delle Donne, tuttora attiva. Essa costituirà

un punto di riferimento a livello nazionale per chiunque si interessi

della produzione culturale scritta dalle donne. In molte occasioni è

stata una voce significativa del movimento femminista italiano. Negli

stessi anni a Roma nasce il Centro Virginia Woolf.

Nel 1977 viene approvata la

Legge n. 903 del 9 dicembre "Parità di trattamento tra

uomini e donne in materia di lavoro", che vieta qualsiasi

discriminazione fondata sul sesso sia per l'accesso al lavoro, che

nella retribuzione e nell'assegnazione delle qualifiche.

Dopo una lunghissima

discussione parlamentare (durata anni) sostenuta da innumerevoli

manifestazioni ed iniziative politiche delle donne (UDI, movimenti

femministi, donne dei partiti della sinistra) viene approvata la

legge 194/78 che garantisce l'interruzione volontaria della

gravidanza entro 90 giorni dal concepimento.

Nel 1981, tre anni dopo

l'approvazione della legge sull'aborto, la Democrazia Cristiana e il

Movimento Sociale promuovono il referendum abrogativo, ma gli

italiani votano per il mantenimento della legge con una maggioranza

del 68 %.

2.1 UDI: Circolo di

Catanzaro

L’UDI si riforma a

Catanzaro il 6 dicembre 1970. Il circolo nasce per iniziativa di Anna

Maria Longo, che sarà coordinatrice provinciale e regionale

dell’organizzazione dal 1970 al 1984. E’ lei che

raccoglie intorno a sé un primo comitato di dodici donne. Il

comitato catanzarese nel corso degli anni si allargherà sempre

di più, per scelta politica della dirigente. Dopo l’incontro

del 6 novembre(quale anno??) sono già circa ottanta le

tesserate.

La prima battaglia che l’UDI

di Catanzaro intraprende è quella per il diritto allo studio

che, come sostengono queste donne, “comincia a tre anni”.

A Catanzaro infatti nei primi anni Settanta l’unico asilo

esistente era privato. La battaglia per il diritto allo studio,

proprio perché riferita ad una fascia di età in cui il

bambino è ancora totalmente dipendente da qualcuno, serve a

far emergere i diritti e le esigenze elementari, ma allo stesso tempo

fondamentali, delle donne: «Quella di Catanzaro era considerata

fra le UDI più all'avanguardia in Italia, perché

l'elemento che noi abbiamo avuto il coraggio di affrontare non era

tanto il servizio sociale, la scuola per l'infanzia, ma il fatto di

dare alle donne un aiuto, una tranquillità, per essere più

libere, per pensare di più a stesse. Questo è stato un

elemento di novità; io dicevo: “Così potete

andare dal parrucchiere, perché sapete che il bambino è

sistemato, è seguito”. Era un rivolgersi alle donne come

fatto di liberazione dalla soggezione familiare, dalla dipendenza

familiare. Noi sviluppammo tutto questo filone.»

Il 29 e il 30 gennaio del 1972

al Convegno Nazionale “La donna e la maternità nel

quadro delle riforme” la posizione dell’UDI è per

la prevenzione dell’aborto attraverso l’istituzione

diffusa dei consultori. L’UDI ritiene che il rapporto

donna-maternità costituisca il punto nodale della questione

femminile, poiché vede un condizionamento negativo da parte

della società per il suo essere madre “potenziale o di

fatto”. Proprio su questo rapporto con la specie si è

fondata per l’UDI l’inferiorità sociale della

donna, inferiorità che ha trovato la sua espressione nella

cosiddetta “divisione dei ruoli”.

Il 5 marzo del 1972 alla

manifestazione che si tiene all’interno di un cinema

cittadino “Per la sicurezza delle famiglie per l’emancipazione

della donna un posto di lavoro sicuro e giustamente retribuito in una

Calabria moderna e rinnovata” sono presenti oltre 600 donne.

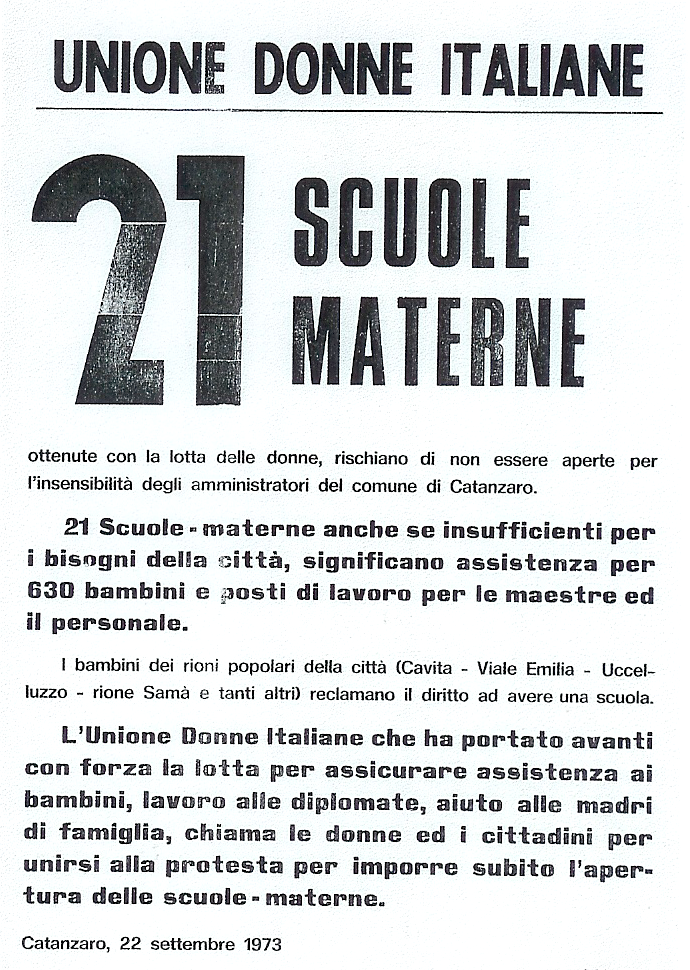

Nel 1973 le donne dell’UDI

denunciano la forte carenza di servizi sociali, soprattutto dopo le

alluvioni che quell’anno avevano colpito molti centri rurali

del catanzarese. Oltre ad annunciare l’arrivo di una

delegazione nazionale UDI nelle zone del nubifragio, il direttivo

provinciale incontra il 13 gennaio i responsabili

dell’amministrazione regionale e preannuncia l’apertura

di una vertenza con i comuni, l’amministrazione provinciale e

la regione, per la piena occupazione femminile e la creazione di

scuole materne e asili nido.

Alla manifestazione unitaria del 3 marzo, preparata da decine di

assemblee - a Borgia, Caraffa, Cropani, Taverna, a Catanzaro con le

lavoratrici della Sip, a Crotone e Nicastro nei quartieri più

popolari - aderiranno la CGIL, le ACLI e i partiti democratici di

sinistra. Nel corso di questo lavoro di mobilitazione l’UDI

porta avanti un’iniziativa di solidarietà in direzione

delle famiglie alluvionate dei paesi più colpiti. Due

delegazioni dell’UDI nazionale incontrano le donne e le

popolazioni di Roccelletta, Guardavalle, Amaroni e Nardodipace. Una

parte degli aiuti, provenienti soprattutto da Ravenna, verrà

distribuito nel corso delle assemblee tenute davanti alle case degli

alluvionati. Le alluvioni avevano causato 22 morti e 32 mila senza

tetto. Sotto accusa il governo Andreotti: ci si chiede infatti quale

fine abbiano fatto i 350 miliardi della legge pro-Calabria, spariti

senza alcuna opera di difesa e di protezione del suolo, e ci si

indigna quando di fronte a 700 miliardi di danni il Governo risponde

con un decreto definito «vergognoso e offensivo perché

elargizione di elemosina ai poveri calabresi.»

Tra l’altro nel decreto nessuna menzione veniva fatta della

chiusura di molte scuole, ancora utilizzate per ospitare la gente

colpita dalle alluvioni. Al centro dell’attività

dell’UDI resta dunque la battaglia per gli asili nido

scarsamente considerati dal governo Andreotti-Malagodi.

Nell’incontro con

l’assessore regionale alla Sanità l’UDI sottolinea

quali fossero gli elementi da tenere presente nel piano di attuazione

degli asili nido: il numero delle donne occupate; la mortalità

infantile; il numero delle case malsane. Si tratta perciò di

criteri che vanno oltre il principio demografico suggerito

dall’Assessorato. Da qui l’input per una riflessione più

ampia che, ribadendo comunque la primaria importanza dei servizi

sociali, si concentra sul problema dell’occupazione femminile.

Il dato emblematico di cui ci si serve è quello riguardante la

provincia di Catanzaro dove, nel 1971, il rapporto tra la forza

lavoro femminile rispetto a quella totale delle donne era

dell’11,39%: solo undici donne su cento erano entrate nel

mercato del lavoro. Per l’UDI il motivo di questa situazione

stava in primo luogo nel fatto che alle donne della provincia di

Catanzaro spettava il peso della cura di 900 mila bambini dai 0 ai 5

anni senza asili nido e con un numero insufficiente di scuole

materne.

In quali condizioni dunque la

donna calabrese affronta il lavoro, quali i lavori che le si offrono

e a quali condizioni. L’analisi delle condizioni di lavoro

delle braccianti e il salario da esse percepito consistente in due

bottiglie d’olio, per le lavoratrici di Cropani ad esempio,

chiariscono il quadro.

Nell’ ambito

dell’agricoltura le donne dell’UDI chiedono il

miglioramento del terreno agricolo e una programmazione. Di

conseguenza corsi di qualificazione per le braccianti, trasformazione

dei prodotti, sviluppo zootecnico e degli ortofrutticoli. Nell’ambito

dei servizi sociali: case, asili nido, scuola materna pubblica e

generalizzata, scuola elementare e media a tempo pieno, per dare

assistenza ai bambini e lavoro alle donne.

Il 1971 era stato per l’UDI

l’anno in cui il principio della maternità come valore

sociale aveva fatto un notevole passo avanti con l’approvazione

della legge per un piano quinquennale di asili nido, finanziati dallo

Stato e dai datori di lavoro, programmati dalle Regioni, costruiti e

gestiti dai Comuni.

L’8 marzo 1975

delegazioni femminili di Catanzaro, Crotone, Nicastro. Guardavalle,

Badolato, Girifalco, Borgia, Roccelletta, Cropani, Petronà,

Chiaravalle, Taverna e Satriano si recano alla Regione per chiedere,

nel quadro della concretizzazione del “valore sociale della

maternità”, l’immediato sblocco dei fondi: 800

milioni per il 1972, un miliardo e trecento milioni per il 1973

assegnati e destinati alla costruzione di asili nido; l’istituzione

di corsi professionali per puericultrici ed i contributi per

consentire alle partecipanti di poterli frequentare.

Le linee di azione dell’UDI

erano state tracciate nel corso dell’ultima riunione del

comitato provinciale. Nel documento ufficiale il comitato «prende

atto che l’aggravarsi della crisi economica nazionale ha reso

insostenibili i livelli di vita nella regione, colpendo in maniera

particolare le condizioni di vita e di lavoro per le donne, alla

quali si vuole far pagare il maggior costo della crisi economica.

All’aggravarsi oggettivo della crisi è corrisposta una

tendenza d’immobilismo, di paralisi e di impostazioni

conservatrici a livello degli enti pubblici ed in modo particolare a

livello del governo regionale, che ha disatteso le aspettative della

massa femminile vanificando anche la realizzazione della rete di

asili nido e di corsi di qualificazione professionale per le

puericultrici, i cui fondi assegnati giacciono inutilizzati da

tempo»

Il documento sottolinea

inoltre la necessità di legare il piano di asili nido a quello

dei consultori e ad una nuova legge per il diritto allo studio «che

dia realmente a tutti la possibilità di istruirsi ed educarsi

in una scuola moderna e rinnovata e cancelli tutti i carrozzoni

clientelari e gli sperperi che tanto hanno aggravato il dispendio di

fondi pubblici»

Nel 1977, in tal senso, viene

presentato un piano alla regione.

Divorzio

Nel

1971 l’UDI di Catanzaro apre una riflessione dedicata alla

riforma del diritto di famiglia. L’attività viene

portata avanti con l’organizzazione di un primo ciclo di

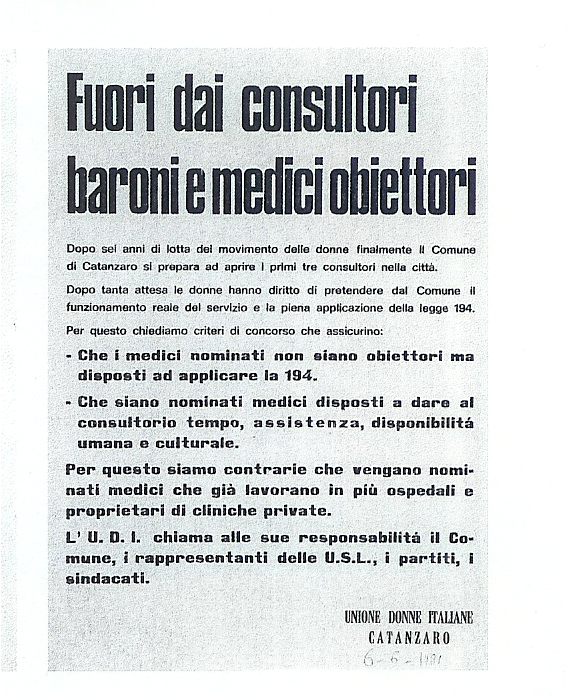

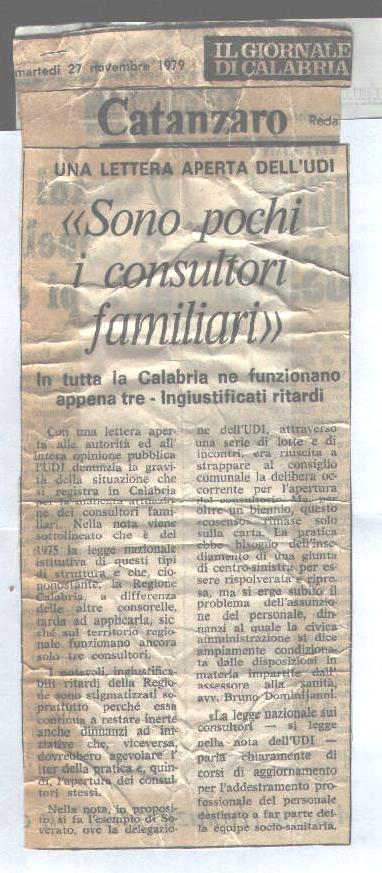

conferenze da tenersi all’interno del teatro comunale l’8,